こんにちは、建築士&宅建士のタテオカです。

今回は二級建築士設計製図試験には避けて通れない部分詳細図の書き方について徹底解説しました。

- 平面図はだいたい慣れてきたけど次に部分詳細図が待っていると考えたら嫌になってくる。

- 建築技術センターのホームページに回答例が記入されていないので描き方がわからない。

この様な方は続きを読み進めてください。

H29年度2級建築士試験を双子の子育てをしながら独学&一発で合格 | 住宅関連の業界歴15年、大手不動産会社で働く建築士&宅建士です

独学でもOK!二級建築士合格までの道のりを14ステップで解説⬇︎

10万円以下のお得な二級建築士講座等をランキング形式でまとめました⬇︎

この記事の内容⬇︎

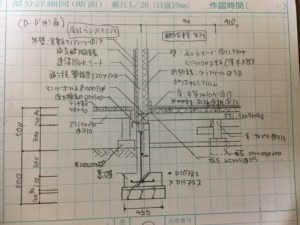

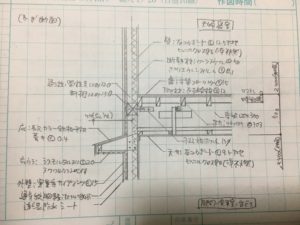

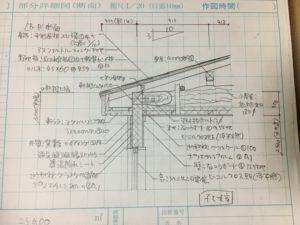

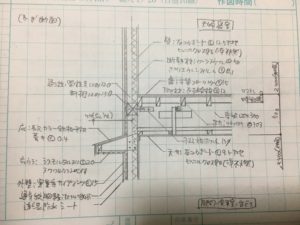

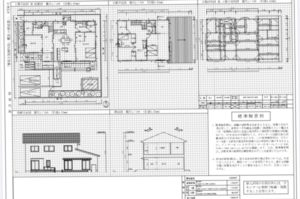

【2級建築士設計製図試験】合格者の描いた部分詳細図を公開

部分詳細図は大きく3パターンある

以下の通りに描けば合格レベルの図面とみなされます⬇︎

基礎周り

2階床廻り

屋根廻り

2級建築士設計製図試験では、当日にこの3パターンの中から1つ指定されます。

細かい部材の大きさなどはあまり神経質にならずに描いて行きましょう。だいたいあっていれば減点されないはずです。

【2級建築士部分詳細図】書き方の注意点

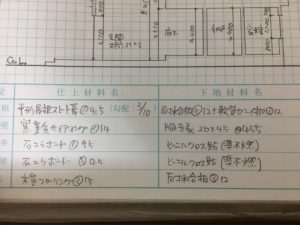

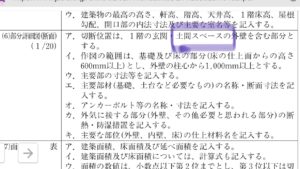

部分詳細図と仕上げ表の名称を一致させる

製図用紙には必ず『仕上げ表』が付いてきます。表と図面に書く材料名を同じにする必要があります。

仕上げ表の記入例⬇︎

これを間違えて一致しなければ減点になります。

建築普及技術センターホームページに回答例が無い

建築普及技術センターのホームページに過去3年分の製図の回答例が載っています。しかし、部分詳細図に関しては記載がありません。よって謎めいた状態になっていますが、僕の描いた部分詳細図通りに描いていただければ問題ありません。

部分詳細図は右下の枠に書きます⬇︎

【2級建築士部分詳細図の書き方】当日失敗しないアドバイス

どの部分を描く必要があるのかを何度も確認する

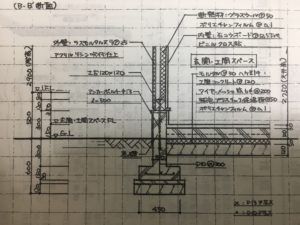

部分詳細図はどの部分を切り取って描く事が問われているのかしっかりと確認して下さい。

下の画像は平成28年度の製図試験問題です。『土間スペースを切断した位置を描くように』と指示があります。

この指示を忘れて普通の地面の基礎廻りを描けば大減点になります。

対策としては...

①一番最初の、エスキス前にしっかり確認する。(マーカーを付ける)

②部分詳細図を描く前に再度確認する。

その上で切断位置を決めて作図に取り掛かってください。

土間の詳細図も載せておきます⬇︎

まとめ 部分詳細図の書き方

部分詳細図は慣れないうちはとっつきにくく苦手意識もあるかと思います。しかし、パターンは同じなのでとにかく練習すれば大丈夫です。まずは模写から始めて、ゆくゆくは見ないで描けるようになりましょう。

部分詳細図は慣れないうちはとっつきにくく苦手意識もあるかと思います。しかし、パターンは同じなのでとにかく練習すれば大丈夫です。まずは模写から始めて、ゆくゆくは見ないで描けるようになりましょう。

独学でもOK!二級建築士合格までの道のりを14ステップで解説⬇︎

10万円以下のお得な二級建築士講座等をランキング形式でまとめました⬇︎